本文第一部分参考了小鸡性别鉴定是一项充满心理暗示的工作中的大量考据与数据

从小鸡屁股看大历史

1930年代末,美国农场主面临一个困扰许久的问题:如何在小鸡孵化后第一时间辨别性别?因为在养殖业中,雄性鸡几乎没有经济价值(不下蛋,肉质也差),所以必须尽早筛除,以节约饲料成本。而新孵化的小鸡在形态上雌雄难辨,靠肉眼和经验"看屁股"进行快速分类,成为一门奇技。

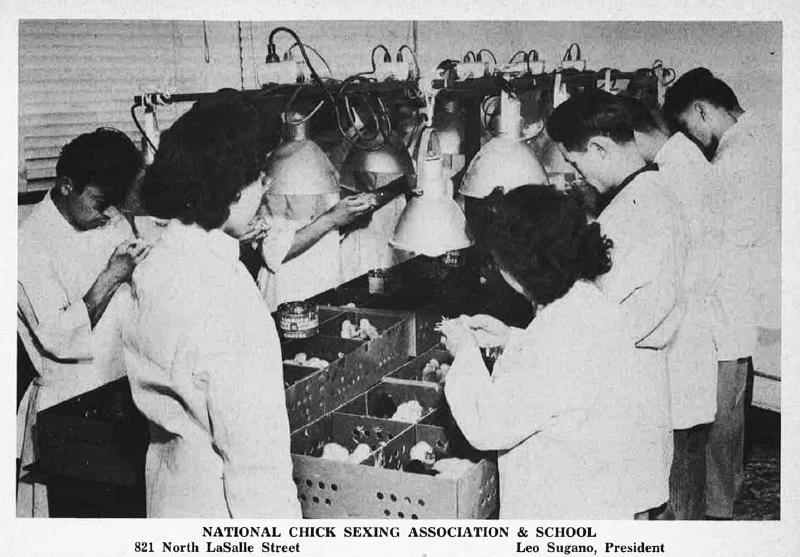

这门技术被称为"chick sexing"(小鸡性别鉴定),当时世界上掌握这一技能的专家屈指可数。1925年,东京帝国大学的增井清(Kiyoshi Masui)博士发现了一种可靠的方法,可以在小鸡孵化后的24小时内判断普通鸡种的性别。这种方法需要打开并观察小鸡的泄殖腔——公鸡的泄殖腔通常在下缘有一个类似丘疹的小突起,这是其性器官的雏形,而母鸡则没有。1930年代左右,日本的家禽工人很快便基于增井的研究成功开发出了一种实用且快速的泄殖腔鉴别法,并创立了全日本雏鸡性别鉴定学校,教授这一方法发展出一套系统训练流程,学徒需要3年时间掌握理论和实操,最后通过每日数千只小鸡的实战训练,才能被正式认证。其准确率需要达到98%以上,容错率极低,这种职业在日本称为"初生雏鑑別師"(しょせいびかんべつし)。最快的鉴定师在8小时的轮班中鉴定了10,000只雏鸡。在典型的100天孵化季节,一名鉴定师至少可以鉴定300,000只雏鸡。

随着美国大规模工业化养殖的发展,美国农场迫切需要这些技术人才。然而,几乎没有外国性别鉴别师能够达到全日本学校毕业生的极高水平,这意味着日本的小鸡性别鉴别师仍然需求旺盛。于是,1930年代起,大批受过训练的日本小鸡性别鉴定师被美国企业高薪聘请,远渡重洋,进入孵化场。彼时,他们的地位极为特殊:农场工人尊重他们、技术人员依赖他们、老板给出高薪待遇——他们不是科学家,却在技术上不可或缺;不是白领,却拥有超越工种的技能尊严。当然,此时他们在美国面临着广泛的偏见和歧视性法律的困扰,比如《外侨土地法》(Alien Land Laws),该法禁止没有公民资格的外国人在亚利桑那州、阿肯色州、加利福尼亚州、佛罗里达州、爱达荷州、路易斯安那州、明尼苏达州、蒙大拿州、内布拉斯加州、新墨西哥州、俄勒冈州、得克萨斯州、犹他州、华盛顿州和怀俄明州拥有或租赁土地。

但历史的剧本陡然转折。1941年12月,日本偷袭珍珠港。美国迅速对日宣战。战争不仅改变了国家间的关系,也改变了在美日裔的命运。尽管很多日裔美国人已在美生活多年、甚至已是美国公民,他们仍被整体视为"可能的敌人"。1942年2月19日,富兰克林·罗斯福总统签署了第9066号行政命令,下令强制驱逐和监禁所有西海岸的日裔美国人。数十万日裔美国人失去了家园和生意,约12万人被集中到专门建造的拘留营,还有更多人逃往中西部、东部和南部各州。政府对此名义上是"防止间谍活动",实则是彻底剥夺其自由、财产与尊严。

讽刺的是,政府虽囚禁了他们的身体,却舍不得囚禁他们的技能。1943年,战时安置局开始分发忠诚问卷,允许被认为对美国足够忠诚的日本裔被拘禁者获得离开拘留营前往其他地区工作的机会。部分小鸡性别鉴定师在被关入集中营后,仍被美国农业部特批"放行"前往特定农场工作,完成每日上万只小鸡的性别识别任务。他们是"被监禁的技术精英",在农业流水线上隐秘地发挥着不可替代的作用。

战争结束后,美国政府并没有立即恢复对日裔群体的信任。直到1988年,美国国会才正式通过《日裔美国人自由法案》(Japanese American Redress Act) ,由总统里根签署生效。这份迟来的法案承认集中营政策违宪,代表政府向被迫害者道歉,并承诺给予每位幸存者2万美元赔偿金。然而,这项补偿的覆盖人数非常有限,对心理与社会创伤更是无法修复。

硅谷技术精英与国家机器的冷眼

八十年过去了,日本的泄殖腔鉴别术虽然仍在小部分孵化场中使用,但在全球范围内,已被其他多种技术所补充甚至边缘化。现代养殖业中,根据品种性状(如加州灰鸡、罗德岛红鸡、新罕布什尔红鸡等)进行早期区分,或通过羽毛颜色与生长速度等表征实现非侵入性筛选,正在逐渐成为主流。如今,在部分养殖场的试验应用中,AI视觉模型已被用于在小鸡出生后数日内,通过高清图像、行为特征甚至声纹进行性别预测。训练这类模型,依赖卷积神经网络、图像增强、迁移学习与边缘部署等技术——其背后,是人工智能工程师、机器学习专家与数据科学家共同付出的智慧与劳动。

而在更广泛的人工智能产业体系中,尤其是美国AI生态的核心——硅谷与各大科研机构,亚裔工程师与科学家占据了极高比例,特别是华裔。据美国国家科学基金会(NSF)2023年数据,在计算机与数学领域博士中,来自中国大陆的占比高达31%。而根据硅谷高科技公司公开报告:

-

在Google工程团队中,亚裔占比47%,其中华裔为最大组成;

-

在Meta、NVIDIA、Amazon等AI部门中,华裔工程师和研究员广泛参与大型模型架构设计、芯片优化、计算集群调度等核心技术;

-

在2023年NeurIPS、ICML等AI顶会中,以中国背景(含留学生)为第一作者的论文占比超过25%。

可以说,今天的"Chick Sexer",正是那些调模型、训数据、刷论文、熬夜部署推理引擎的华人工程师与学者。他们在美国AI霸权中,是被默许使用的中间力量——在镜头之外,无数华裔科技人正支撑着OpenAI、Anthropic、Tesla等公司的AI突破性进展。

然而,正如当年的日本小鸡鉴定师一般,技术的稀缺无法抵消政治的冷漠。过去几年中,美国联邦政府对华裔科技人才的怀疑愈演愈烈,甚至演变为结构性歧视与猎巫运动。

2018年,美国司法部启动"China Initiative"(中国行动计划),旨在打击技术转让和间谍活动。但这一计划迅速被批评为种族定向执法。据MIT Technology Review统计,2020年前被起诉的研究人员中,超过90%为华裔或有中国背景。

其中最著名的案例之一,是麻省理工学院机械工程教授陈刚(Gang Chen)案。陈教授是热传导领域世界顶尖专家,拥有美国籍,曾获得国防部、能源部多个研究资助。然而,仅因其接受中国高校科研合作、并未申报一笔合规的资助(金额不到2万美元),2021年他被FBI突击逮捕,长时间监禁与舆论攻击。最终案件被彻底撤销,法官声明无任何间谍行为证据。

另一个案例是田纳西大学教授胡安明案(Anming Hu),被指控与中国机构合作。FBI在无实质证据下实施长达两年的监控,案件开庭后陪审团拒绝定罪,法院宣布无罪。但胡教授因此被解职,精神与名誉双重受损。

这些案件背后体现的逻辑令人不寒而栗:技术有用时,你可以在实验室、在部署线,是"好用的华人";一旦涉及中美合作、出访交流、资金来源,你就随时可能成为嫌疑人。

今天的华人群体,特别是持有H-1B工签的工程师、STEM博士、年轻的助理教授,似乎正处在一段熟悉的轨道上:

- 他们被雇佣,是因其技能稀缺、勤奋、产出稳定;

- 他们被怀疑,是因其国籍、肤色、血缘的地缘政治属性。

- 他们被打压,是因为华人的普遍沉默和不惹是生非,也因为合法移民更容易被Trump政府所操控

这不是杞人忧天,而是一段历史的回声。正如意大利史学家Benedetto Croce所言,“一切历史都是当代史”。

如同当年的性别鉴定师,今天的工程师和教授们在为美国创造技术价值的同时,也面临无形的技术囚笼——你的存在被默许,但你的身份未被真正接纳。你可以上线一个服务器架设在美国本土的推理模型,却不被信任你不会上传数据给母校导师。

因此,不论你是持H-1B签证的年轻工程师,是等待排期的绿卡申请者,还是已经拥有选票的华裔公民,我们都应当清醒地意识到:技术无法保护我们免于偏见,沉默也无法换来安全。我们必须站出来——反对被标签化,反对不加区分的政治构陷,反对以国家安全之名实施种族性打压。

技术可以被分享,但尊严必须自己捍卫。华人,不该再一次沉默地走入历史的黑影中。